Note :

Il n'y a actuellement aucun avis de lecteur. La note est basée sur 2 votes.

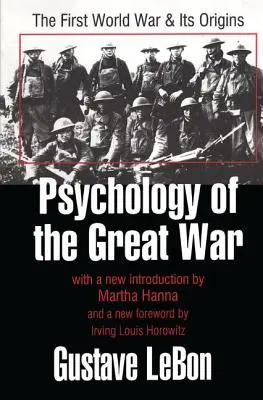

Psychology of the Great War: The First World War and Its Origins

Le déclenchement de la Première Guerre mondiale a vu l'effondrement des notions socialistes de solidarité de classe et a réaffirmé la force durable du nationalisme. Les travailleurs du monde entier ne se sont pas unis, mais se sont retournés les uns contre les autres et ont massacré leurs semblables dans ce qui était alors la guerre la plus sanglante de l'histoire. De nombreuses tentatives ont été faites pour expliquer le déclenchement de la guerre en 1914, mais peu d'entre elles l'ont été d'un point de vue aussi intime que celui de LeBon. Il examine des questions telles que les raisons pour lesquelles les universitaires allemands ont tenté de nier la culpabilité évidente de l'Allemagne dans la guerre, et ce qui a expliqué la remarquable détermination de l'armée française à persévérer face à une adversité sans précédent.

À ces questions, LeBon propose des réponses fondées sur des principes bien articulés dans l'ensemble de son œuvre. Il transforme le caractère du débat en démontrant comment les principes psychologiques expliquent de manière plus convaincante à la fois les causes de l'ignominie académique allemande et les origines de la valeur française. Convaincu que seule la psychologie peut éclairer le comportement collectif, LeBon rejette les interprétations purement économiques ou politiques comme mal conçues et inadéquates, précisément parce qu'elles n'apprécient pas le rôle de la psychologie dans le comportement collectif des hommes d'État nationaux, des érudits éminents et des simples soldats.

La psychologie de la Grande Guerre permet d'étudier à la fois le comportement de la foule et celui du champ de bataille en montrant comment des gens ordinaires sont transformés en sauvages par de grands événements. Cet élément de la pensée de LeBon a influencé la pensée de Georges Sorel, qui avait observé le même phénomène chez les participants aux grèves générales et aux révolutions. À une époque ultérieure et dans un contexte différent, Hannah Arendt a donné à cette étrange capacité de l'ordinaire à se transformer en extraordinaire le nom de banalité du mal. Ce livre intéressera les théoriciens sociaux, les psychologues qui s'intéressent au comportement des groupes et les historiens de la période.